認知症カフェ(みずホッとカフェ)を開始しました

2023年05月05日

認知症カフェとは

認知症カフェは199年代半ばにオランダで生まれました。当初は、アルツハイマーカフェとも呼ばれ、認知症患者や家族、介護者が交流し、情報を得られる支援の場として開始されました。2012年に日本に紹介され、現在では5000ヶ所以上で行われています。

認知症カフェの目的

1.交流:認知症は患者さん本人やその家族にとって、周囲から孤立した状態となりがちです。このため、認知症患者や家族、介護者が交流し、地域のコミュニティとして機能するような環境を整備するが目的の一つです。

2.情報提供:認知症とはどういうものか、どのような治療があるのか、必要なリハビリや社会的資源の使い方など、認知症と付き合うにあたって必要となる知識は広範です。認知症に関する正確で最新の情報を提供し、患者さんと介護者が症状をよりよく管理できるように支援することが目的です。

3.サポート:認知症に関する経験や現在困っていることなどを気軽に話し合える場を提供し、適切な支援を受けられるように、カフェスタッフがサポートします。

交流、情報提供、サポートという3つが認知症カフェの軸となります。

みずホッとカフェ

今回、医療法人社団二三会として認知症カフェを開始しました。

名称:みずホッとカフェ

日時:毎週第3日曜日 9時半~11時半

場所:さくら苑デイサービスセンター(下松市瑞穂町2丁目21−1)

費用:200円

(詳細は別記事を参照してください)

初回は4月16日に開催しました。最初は、院長である私から「認知症カフェとは、認知症とは何か」というテーマで講演を行いました。その後はフリートーク、院長への質問コーナー、全員で100歳体操の指導、実践を行い、終了しました。次回は5月21日(日)の予定です。認知症患者さんやそのご家族だけでなく、認知症自体に興味のある方は自由にご参加ください。

みずホッとカフェへの参加希望の方は、会場準備の都合上、事前の電話連絡をお願いします。

法人事務局(0833-44-2680)

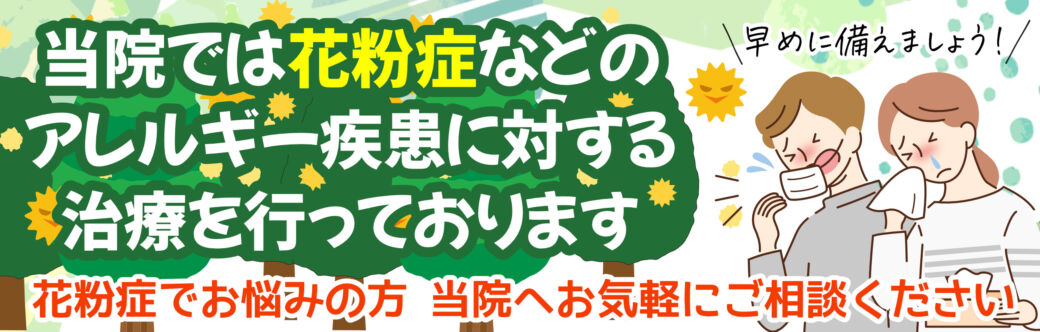

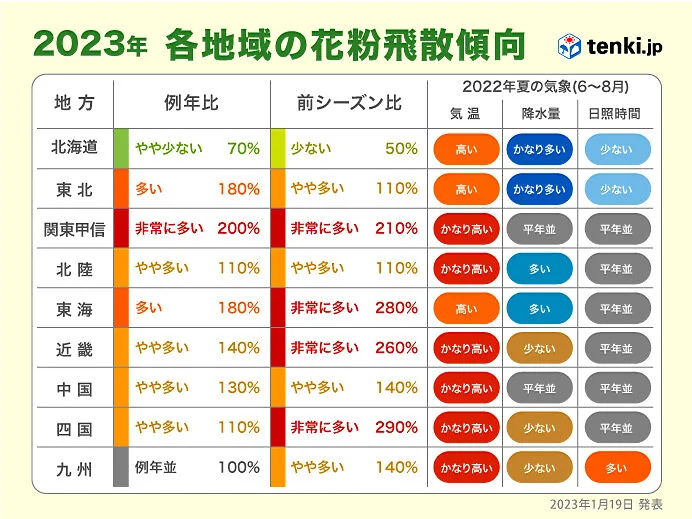

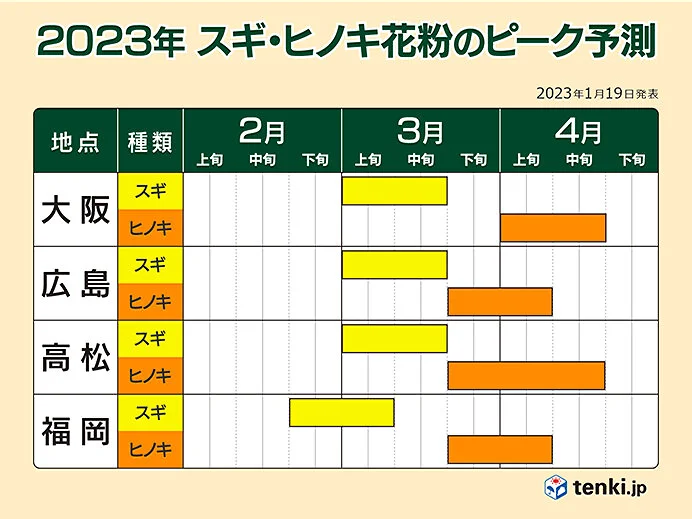

まもなくスギ花粉シーズン到来!花粉症対策はお早めに

2023年01月24日

山口県内では2~3月頃にスギ花粉、3~4月頃にヒノキ花粉が飛散します。

本格的なシーズン到来前に、早めに備えましょう。

花粉症は薬による初期予防治療が認められておりますので

飛散が始まる1~2週間前から受診・服薬が可能です。

早めに服薬する事で、花粉飛沫の最盛期に、症状を軽くする効果が期待できます。

今年は例年・昨シーズンよりも花粉飛散が多い見込みとなっておりますので

しっかりと対策をしておくことをおすすめ致します。

花粉症でお悩みの方、当院へお気軽にご相談ください。

⇩ご予約はこちらから⇩

※風邪症状との区別が難しい場合は、ご来院前に当院(0833-45-6161)へお問い合わせください。

花粉症の特徴は、目や鼻の症状が長く続くことです。

花粉が鼻の中に入ると「くしゃみ」「鼻水」「鼻づまり」などの症状が長く続き

かゆみや充血などの目の症状が発症します。

Tags:アレルギー疾患 クリニック 受診 山口県下松市 治療 病院 花粉症 花粉飛沫

第127回周南医学会で講演を行いました

2022年10月16日

2022年10月16日、第127回周南医学会で「ガルカネズマブが著効した慢性片頭痛の30歳代男性」という演題名で発表してきました。

ガルカネズマブ(商品名:エムガルティ)は抗CGRP抗体製剤の一つであり、片頭痛の予防治療として近年認可されました。慢性片頭痛は患者さん本人のQOLを著しく低下させる疾患であり、こちらに対する実際の使用経験について発表を行いました。

Tags:クリニック 下松市 周南医学会 抗CGRP抗体製剤 片頭痛 病院 脳神経内科 講演

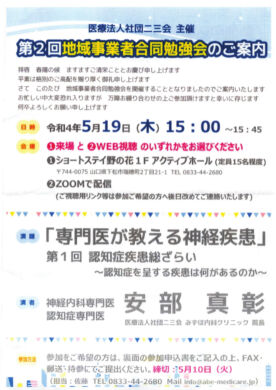

第2回地域事業者合同勉強会

2022年05月19日

本日はショートステイ野の花1Fのアクティブホールで第2回地域事業者合同勉強会を行いました。今回のテーマは「認知症疾患総ざらい」で、アルツハイマー病やレヴィ小体型認知症、神経原線維型老年期認知症(SD-NFT)など、神経変性疾患の基礎事項について概要を説明しました。

今後は年2~3回程度のペースで行っていく予定です。

パーキンソン病WEB駅伝

2021年12月09日

本日、パーキンソン病WEB駅伝 2021 in 山口という連続講義で

「第3回 進行期・認知機能障害の概要と治療」

の担当講師としてweb講演を行いました。

本講演はメディカルスタッフの方に向けたもので、パーキンソン病に伴う認知機能障害,嚥下障害に関して概要をお話ししました。どちらも進行期のパーキンソン病の方にとってQOL低下の原因となる重要な症状です。当院も患者さんのQOL向上に寄与できるよう「わはは」や「さくら苑」、「野の花」といった介護施設と共同して診療にあたります。

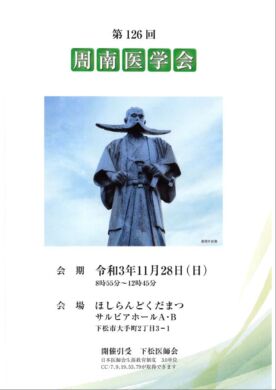

第126回周南医学会

2021年11月28日

本日ですが、第126回周南医学会で発表してきました。

演題名:進行期高齢パーキンソン病患者に対するレボドパ/カルビドパ配合経腸溶液療法導入の経験

進行期のパーキンソン病の方では、ウェアリングオフやジスキネジアといった運動合併症が問題となります。レボドパ/カルビドパ経腸療法(LCIG)は高齢の方でも比較的安全に施行でき、有効であったと発表しました。

Webセミナー「パーキンソン病治療の基礎知識」

2021年07月15日

7月15日に主に薬剤師の方を対象に「パーキンソン病治療の基礎知識」という題でwebセミナーを行いました。

抗コリン薬、レボドパ製剤から最新のレボドパ・カルビドパ経腸療法(LCIG)やオピカポン(オンジェンティス®)まで、パーキンソン病治療薬全般をレビューしました。

Tags:講演会、学会